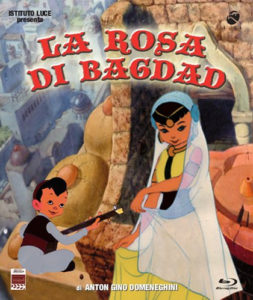

Ancora oggi, quando in Italia si parla di cinema di animazione, l’immaginario corre verso i classici della Disney oppure verso la produzione nipponica. Il nostro Paese, per questo tipo di cinematografia, è rimasto troppo spesso ancorato agli esempi americani, rivolti all’intrattenimento familiare. Ci sono stati autori validi, capaci di proporre un proprio stile narrativo, come Bruno Bozzetto (West and Soda del 1965, Vip – mio fratello superuomo del 1968, Allegro ma non troppo del 1976 e la serie del Signor Rossi, sviluppata in pellicole di vario metraggio) oppure Manfredo Manfredi (La maschera della morte rossa del 1971). Si tratta di inattesi exploit in una produzione altrimenti destinata ai più piccini, e inflazionata da stereotipi statunitensi. Non fa eccezione il coraggioso La Rosa di Bagdad (1949), realizzato a cavallo degli anni Quaranta da Anton Gino Domeneghini. Il film è un mediometraggio della durata di poco più di un’ora, primo in Italia ad essere girato in Technicolor (titolo conteso da I fratelli Dinamite di Nino Pagot, uscito lo stesso anno), ed è venuto alla luce in modo tormentato. Il soggetto è stato ideato all’inizio del decennio, il regista era stato colpito dalla visione di Biancaneve e i sette nani e voleva creare una ‘sua’ fiaba ispirandosi al celebre classico. Ci sono voluti ben sette anni per portare sugli schermi La rosa di Bagdad; raccolti i fondi necessari, a causa dei bombardamenti del 1942 che distrussero gli studi dell’IMA Film, la pellicola è stata completata tra Villa Fè d’Ostiani e Villa Secco in Franciacorta, e la Gran Bretagna, dove è stata ultimata.

Domeneghini imbastisce una vicenda lineare e semplice, ambientata in un mondo da Mille e una notte, un universo fiabesco che il pubblico iniziava ad apprezzare anche grazie ai pastiches hollywoodiani de Il Ladro di Bagdad (1940) e Le mille e una notte (1942), pellicole che a causa del conflitto e del regime iniziavano solo allora a circolare nelle sale.

Nella Bagdad immaginata dal regista vive Zeila, figlia del califfo in età da marito. Deve scegliersi il consorte tra i nobili pretendenti dei regni vicini, e tra essi c’è il perfido Jafar. Grazie agli incantesimi dello stregone Burk, e ad un anello magico, Jafar si disfa dei pretendenti, entra nelle grazie del califfo e ammalia la sua giovane figlia. Solo il piccolo musico Amin è a conoscenza degli intrighi, ed aiutato dalla fedele gazza ladra Calinà e dalla mendicante Fatima, cerca di opporsi alle nozze. Scoperto, viene trasformato in un moro, irriconoscibile anche agli occhi della madre. Grazie alla Lampada di Aladino, donata dalla mendicante, il coraggioso ragazzo riuscirà a sconfiggere lo stregone, respingere Jafar e salvare Zelia, e a sposarla.

La vicenda di per sé è molto semplice, alterna con garbo momenti drammatici e pause umoristiche, ed è accompagnata dalla colonna sonora di Riccardo Pick Mangiagalli. Gli sfondi, creati da Libico Maraja, sono una gioia per l’occhio e danno vita a una Bagdad sospesa tra la finzione fiabesca e i ricordi di viaggio d un occidentale che avesse visitato quelle terre a inizio secolo. La rappresentazione degli usi e dei costumi locali alterna invenzioni a sorprendenti dettagli verosimili. Mentre Hollywood ricreava – e continua ad inscenare ancor oggi – un Medio Oriente laico simile ad un pacchiano parco a tema, il regista lascia affiorare la religiosità come la si legge nelle Mille e una notte. Risuona la preghiera dai minareti, il nome di Allah viene pronunciato senza la sfumatura di superiorità della civiltà occidentale che spesso ha accompagnato film di avventura di ambientazione esotica. Ovviamente i segni del tempo in cui la pellicola è nata fanno capolino, nella trasformazione punitiva del protagonista in ‘moretto’ e nella figura di una nera bugiarda seduta alla Fontana della Giovinezza, doppiata come Mamy di Via col vento, tuttavia lo sguardo del regista ha in sé il curioso stupore di un viaggiatore, e il sentimento viene trasmesso agli spettatori di ieri e di oggi.

Lo sviluppo dell’intreccio risente dell’esperienza di Disney, a partire dall’alternarsi di canzoni e parti dialogate. La voce della giovanissima Beatrice Preziosa accompagna le apparizioni di Zelia, e anche gli altri personaggi principali esibiscono le loro doti canore.

L’esempio americano influenza la caratterizzazione dei ruoli comici; i tre dignitari Zirco, Tonko e Zizzibè ammiccano visivamente ai sette nani, e ricordano i tre ministri della Turandot, Ping, Pong e Pang. La gazza eredita lo stile disneyano degli animaletti antropomorfi, lo stregone è volutamente grottesco, lontano dai ‘cattivi’ d’oltre oceano, orridi e pur sempre maestosi nella loro crudeltà. Più vicini all’esperienza sovietica sono i tratti che definiscono il protagonista, Zelia e lo stesso Jafar: un disegno morbido, con colori non troppo squillanti e una caratterizzazione etnica mai caricaturale. Purtroppo l’animazione manca della giusta fluidità, e i movimenti delle labbra non sempre si sincronizzano con il parlato o il cantato e l’andatura dei personaggi appare irrimediabilmente rigida. Sono pecche, queste, dovute alla realizzazione tanto travagliata, e alla scarsa esperienza nostrana nel campo dell’animazione; discutibile semmai è l’uso (e abuso) della voce fuori campo, introdotta nel corso dell’intera pellicola e oggi decisamente datata.

Nonostante i limiti, La Rosa di Bagdad regala momenti di poesia, e anche sequenze drammatiche come la morte di Calinà o la pietrificazione di un messaggero colpito da un incantesimo nel bel mezzo del fiume. Il regista ha saputo rivolgersi agli adulti con lirismo, ai fanciulli con schiettezza, e il lieto fine loro dedicato chiude degnamente l’ora di proiezione.

Quando nel 1950 il film venne diffuso nelle sale, aveva partecipato con successo alla 10ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La possibilità di poter sviluppare un cinema di animazione nostrano, capace di rivaleggiare con le blasonate produzioni Disney sembrava un obiettivo raggiungibile. Al botteghino le cose andarono diversamente, e la pellicola venne presto dimenticata. I pregi e l’importanza storica ne hanno motivato la riscoperta ed il restauro, eseguito alla fine degli anni ’90 dalla Cineteca Nazionale. Il risultato è oggi apprezzabile, soprattutto nella versione contenete i documentari L’incredibile storia de La Rosa di Bagdad, Dopo la Rosa, Il restauro de La Rosa, tutti realizzati da Massimo Becattini. Il valore della riproposizione è prettamente storico, e suscita riflessioni sul valore e sui limiti degli interventi di recupero. Il film è una preziosa testimonianza della creatività e di un certo spirito di iniziativa italiano, e il fallimento è comunque importante per capire come mai l’Italia sia rimasta indietro quando si parla di cinema di animazione. Bambini e cinefili possono ancor oggi appassionarsi alle avventure del piccolo Amin, tuttavia nessun restauro, per quanto accurato, può resuscitare le emozioni provate dal pubblico dell’epoca, con la sua genuina voglia di sognare ad occhi aperti, tra le speranze della ricostruzione e la dura realtà quotidiana. Il mondo è cambiato e con esso il concetto stesso di spettacolarità; in molti casi le fiabe di oggi, fantasy o fantascientifiche esse siano, hanno perso il candore originario e affiancano molteplici livelli di lettura, oppure ripropongono soggetti collaudati, riveduti e corretti grazie alle nuove tecnologie. Ogni paragone tra La Rosa di Bagdad e quanto si vede oggi sugli schermi è quindi inopportuno: il medio metraggio trasmette emozioni sincere sconosciute a gran parte delle produzioni contemporanee, purché lo spettatore ne sappia perdonare i limiti.

Produzione: Italia – IMA Film- Durata 76 min.

Anno: 1949

Regia: Anton Gino Domeneghini

Sceneggiatura: Enrico D’Angelo, Lucio De Caro

Musiche: Riccardo Pick Mangiagalli

Scenografia: Libico Maraja

Trailer