Cabiria – 1914

Introduzione: dal peplum all’heroic fantasy

Nonostante certi trascorsi gloriosi nel cinema di genere (dall’horror gotico al western), non si può dire che l’Italia sia stato il paese del cinema fantasy, almeno quello ‘classico’ di derivazione anglosassone o nordeuropea con elfi, maghi, draghi e ambientazioni medievaleggianti. Ma se consideriamo il cinema fantasy nell’accezione più ampia del termine, includendo anche i film d’avventura, d’azione e di cappa e spada, ambientati in contesti storico/mitologici più o meno fantasiosi, ecco che il nostro paese si è distinto, sin dagli albori del cinema (in anticipo sui kolossal hollywoodiani), in quel sottogenere del fantastico conosciuto come peplum (o sword and sandal, cioè spada e sandalo, detti poi volgarmente ‘sandaloni’). Il cinema peplum (dal nome dell’antica veste femminile) è ambientato prevalentemente nel periodo della Grecia antica o della civiltà romana o in contesti biblici con la messa in scena di vicende ricche di gesta eroiche o epiche, intraprese da personaggi forzuti e indomiti come Maciste o Ercole. A partire dagli anni ’10 del Novecento in Italia, i grandi classici del mito e della letteratura vengono portati sul grande schermo con larghezza di mezzi e potenza visionaria: la storica casa di produzione Milano Films (nata nel 1909), dopo il grande successo de L’Inferno dantesco, si lancia nella trasposizione dei capolavori della mitologia omerica come La Caduta di Troia (1911) e L’Odissea (1911), tutti di grande impatto visivo per l’epoca.

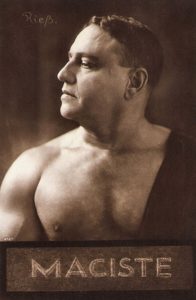

Bartolomeo Pagano

Poi venne la celebrazione della romanità antica con la realizzazione dei primi grandi kolossal della storia del cinema come Quo Vadis? (1913) di Enrico Guazzoni e soprattutto Cabiria (1914) di Giovanni Pastrone, che si distinsero per le scenografie grandiose, il numero delle comparse utilizzate e le innovazioni tecniche portate sullo schermo. Con Cabiria, ambientato durante le guerre puniche, il cinema peplum ha il suo primo grande eroe di successo, anche se destinato inizialmente a una piccola parte: il possente Maciste interpretato da Bartolomeo Pagano (1878-1947), che divenne il prototipo del superuomo italico, forte e buono, poi enfatizzato anche dal regime fascista. Il personaggio, nato da un’idea di Pastrone e D’Annunzio, incontrò subito i favori del pubblico, tanto da comparire in una serie di lungometraggi imperniati sulle sue avventure, spesso di stampo realistico e di ambientazione moderna: tra gli anni Dieci e Venti Maciste fu alpino, medium, poliziotto, imperatore, bersagliere…; i toni celebrativi e avventurosi si fondono con quelli più leggeri della commedia.

Ma se vogliamo trovare elementi più propriamente fantastici o fantasy bisogna aspettare Maciste all’Inferno (1926) di Guido Brignone, girato in una vallata delle Alpi piemontesi, che ebbe un notevole successo commerciale.

Maciste all’Inferno (1926)

Come scrisse un recensore dell’epoca “… La rievocazione del mondo infernale è fatta secondo la tradizione classica dantesca. […] Il film è stato inscenato con grandiosità e con ricchezza di mezzi. Per creare il Regno delle Tenebre sono state eseguite costruzioni monumentali, antri paurosi e bolge profonde. La moltitudine dei demoni è imponente e spettacolosa […]”

La presenza di alcune scene osé (nudi femminili nei gironi infernali) procurarono al film problemi di censura. Oltre al ‘divo’ Bartolomeo Pagano nel ruolo di Maciste intrappolato all’Inferno, ricordiamo tra gli interpreti, il dimenticato Umberto Guarracino, ovvero l’interprete del mostro di Frankenstein italiano, nella parte di Plutone il re degli inferi. Sulla scia del successo popolare di Maciste, arrivarono al cinema altri eroi forzuti presi dalla mitologia o dalla narrativa come Ercole, che appare per la prima volta ne L’ultima fatica di Ercole (1919) di Emilio Graziani Walter, o Ursus, uno dei protagonisti del romanzo Quo vadis?, scritto nel 1894 da Henryk Sienkiewicz (Ursus – 1922 di Pio Vanzi). La crisi generale del cinema muto e i due conflitti mondiali fecero calare il sipario sul peplum fantasy italiano per almeno un ventennio. Ma assistiamo a una vigorosa ripresa del genere a partire dagli anni ’50, prima con varie pellicole dedicate in prevalenza a personaggi del mito o storici (Nerone, Spartaco, Ulisse, Cleopatra…), poi nella prima metà degli anni ’60 al ritorno in grande stile degli eroi dalla forza sovrumana come Maciste, Ercole, Ursus, Sansone,Golia…

Negli studi di Cinecittà (fondata nel 1937, durante il periodo fascista) accanto ai kolossal, si giravano anche molti film di intrattenimento a basso costo di stampo prettamente avventuroso e fantastico, dove la creatività e talvolta l’arte di arrangiarsi sopperivano alla mancanza di mezzi e di soldi. La spettacolare fisicità dei nuovi interpreti (culturisti stranieri come lo statunitense Steve Reeves) e l’abilità degli stunt-men nostrani nelle scene d’azione diedero al genere nuovo successo popolare. I migliori fantasy storico-mitologici sono stati girati dagli stessi registi che hanno reso grande il nostro cinema horror gotico come Riccardo Freda, Giorgio Ferroni, Mario Bava, Antonio Margheriti… Infatti seppero infondere al genere peplum estro e creatività, ricorrendo anche all’ibridazione del cinema mitologico con elementi propri di altri generi come la fantascienza e l’horror. Tra la moltitudine di pellicole prodotte in quegli anni ricordiamo Ercole al Centro della Terra (1961) di Mario Bava, dove l’erculeo Reg Park (pluricampione inglese di body building) affronta il vampiro Christopher Lee in una colorata e delirante commistione di generi tra peplum e horror vampiresco. Rivalutato come cult da riscoprire è stato anche lo stravagante peplum ‘politico’ Ercole alla conquista di Atlantide di Vittorio Cottafavi (1961), dove accanto a Reg Park troviamo attori del calibro di Gian Maria Volonté ed Enrico Maria Salerno. Come negli attuali film di supereroi, non si esitava a far incontrare (o scontrare) tra di loro i vari personaggi, come nell’improbabile pellicola Ercole, Sansone, Maciste e Ursus gli invincibili di Giorgio Capitani (1964). In altre pellicole l’eroe forzuto viene messo di fronte a personaggi del tutto fuori contesto come Zorro, Gengis Khan o lo Zar di Russia (!). Nel peplum comunque si fecero le ossa parecchi futuri ‘grandi’ del nostro cinema come il regista Sergio Leone (Il Colosso di Rodi – 1961) o il maestro degli effetti speciali Carlo Rambaldi (Maciste Contro i Mostri – 1962).

Avviato verso una direzione sempre più trash e meno storico-mitologica, il fantasy peplum nazionale scompare quasi definitivamente dalle sale a partire dal 1965, per lasciare spazio ad altri generi cinematografici maggiormente di successo come il western-spaghetti, il thriller-giallo-horror e la commedia sexy. Il proliferare degli eroi forzuti saturò il ‘mercato’ e portò a una diminuzione degli incassi che a sua volta determinò l’abbassamento dei budget e quindi della qualità tecnica delle opere.

Ma il fantasy nostrano troverà una terza stagione (seppur relativamente effimera) negli anni ’80 cercando ispirazione, o meglio una vera e propria imitazione, nella heroic fantasy e sword and sorcery d’oltre oceano, rifacendosi principalmente al modello di successo rappresentato da Conan il Barbaro (1982) di John Milius. Per gli eroi mitologici di tradizione greco-romana cala il sipario, con l’eccezione costituita da due film su Ercole diretti da Luigi Cozzi e interpretati dall’imponente culturista Lou Ferrigno, già noto per aver impersonato l’Incredibile Hulk in una celebre serie TV (Hercules – 1983 e Hercules II – 1985) e (come terzo) dal tardo peplum I sette magnifici gladiatori (1983) di Bruno Mattei, un altro flop notevole caratterizzato da toni più comici che epici, ancora con Lou Ferrigno protagonista.

The Barbarians – 1987

Tra i primi film fortemente derivativi della nuova ondata, ispirati al truce personaggio creato da Robert E. Howard, c’è Ator l’Invincibile (1982) di Aristide Massaccesi. Ovviamente l’impacciato e legnoso interprete Miles O’Keefe non poteva competere con il carisma barbarico di Schwarzenegger, enfatizzato anche dal talento indiscusso di Milius per il fantasy epico. Sorprendentemente il personaggio di Ator comparirà in altri tre film. In compenso il fantasy all’italiana si ‘arricchisce’ di attributi exploitation (violenza, nudità femminili, efferatezze varie…) per rimediare alla mancanza di originalità o alla scarsità di mezzi. Un esempio è costituito dal bizzarro fanta-cavernicolo Conquest (1983) di Lucio Fulci, il maestro dell’horror splatter. Seguiranno a questo fantasy delle caverne altre pellicole, tutte ispirate al successo francese La guerra del fuoco di ambientazione preistorica. Sempre sulla scia di Conan, si prosegue con Gunan il Guerriero (1982) di Franco Prosperi, spudoratamente copiato dal modello americano ma con una pochezza di idee e di mezzi desolante; ci si diverte al massimo con le imprese dell’atletico ex Mr.Italia Pietro Torrisi impegnato in scene d’azione con altri abili stuntmen e soprattutto per la presenza di improbabili amazzoni dal seno prosperoso. Sangue a fiumi e zombi orrendi elevano il livello (si fa per dire) del sequel di Gunan, intitolato Sangraal – La Spada di Fuoco (1982) di Michele Massimo Tarantini. L’epicità del film di Milius è sostituita dall’effetto trash-horror (più o meno ricercato) che porterà a film assolutamente demenziali come She (1982) di Avi Nesher che ha come interprete addirittura la protagonista di Conan il Barbaro, la bionda Sandahl Bergman. Nel giro di pochi anni il filone dell’heroic fantasy italiano si esaurisce velocemente: citiamo The Barbarians (1987) di Ruggero Deodato, film tutto sommato divertente, interpretato da due gemelli culturisti (Peter e David Paul) impegnati in vivaci scazzottate e reso piacevole dalla presenza di qualche immancabile bellezza italica. Il fantasy cinematografico chiude bottega definitivamente con il disastro produttivo Sinbad of the Seven Seas (1989) di Enzo G. Castellari (subentrato a Luigi Cozzi), pellicola dalla lavorazione travagliata, concepita inizialmente per la televisione e con a disposizione un budget piuttosto considerevole. Un altro disastro era stato il precedente I Paladini – Storie d’Armi e di Amori (1983) del regista pubblicitario Giacomo Battiato, pellicola troppo patinata e con attori non adatti (Ron Moss di Beatiful), ispirata questa volta al fantasy cavalleresco Excalibur, invece che al consueto filone barbarico/preistorico.

Quindi con la fine degli anni ’80 il fantasy cinematografico esce di scena insieme alla maggior parte del cinema di genere italiano, con la parziale eccezione dell’horror che continua a sopravvivere nelle produzioni indipendenti. Per il fantasy di ambientazione medievale l’unica eccezione di rilievo è costituita da Fantaghirò, una miniserie televisiva di genere fantastico del 1991 diretta da Lamberto Bava, tratta da una fiaba di italo Calvino. Nelle due seguenti recensioni approfondiremo ulteriormente il discorso sul fantasy nazionale con il film di montaggio Kolossal – i magnifici Macisti del 1977 e con lo sceneggiato TV Sandokan (1976) che può essere considerato un esempio di heroic fantasy italiana del tutto indipendente da influenze estere, pur in assenza di elementi fantastici o soprannaturali in senso stretto.

Kolossal – i magnifici Macisti

C’era una volta il peplum, il film pseudo storico oppure mitologico che tra gli anni Dieci e la metà degli anni Sessanta incantò le platee con avventure ambientate in un immaginario passato dove tutti gli eroi erano forzuti e coraggiosi, le donne belle e procaci, la vita tutta un’avventura. Per decenni la critica specializzata ha maltrattato questo tipo di pellicole; era facile accusarle di facile disimpegno, storcere il naso davanti alle doti interpretative dei prosperosi protagonisti, sorridere delle scenografie di polistirolo dipinto, deridere gli intrecci prevedibili o condannare le scene un po’ troppo esplicite per la mentalità di quegli anni. Allo sguardo severo degli specialisti sfuggiva la poesia nascosta in quelle umili pellicole destinate a segnare l’immaginario collettivo.

C’era una volta il peplum, il film pseudo storico oppure mitologico che tra gli anni Dieci e la metà degli anni Sessanta incantò le platee con avventure ambientate in un immaginario passato dove tutti gli eroi erano forzuti e coraggiosi, le donne belle e procaci, la vita tutta un’avventura. Per decenni la critica specializzata ha maltrattato questo tipo di pellicole; era facile accusarle di facile disimpegno, storcere il naso davanti alle doti interpretative dei prosperosi protagonisti, sorridere delle scenografie di polistirolo dipinto, deridere gli intrecci prevedibili o condannare le scene un po’ troppo esplicite per la mentalità di quegli anni. Allo sguardo severo degli specialisti sfuggiva la poesia nascosta in quelle umili pellicole destinate a segnare l’immaginario collettivo.

Il film di montaggio Kolossal – i magnifici Macisti è un sentito omaggio al genere, realizzato nel 1977 da Antonio Avati su un’idea di Enrico Lucherini. Si tratta di una serie di spezzoni tratti da numerose pellicole di genere cucite insieme a immagini di repertorio e cinegiornali, commentate dalle riflessioni pungenti di Maurizio Costanzo. La sua voce fuoricampo narra la genesi e l’evoluzione della cinematografia di genere, a partire dagli anni Cinquanta fino al malinconico tramonto alla fine degli anni Sessanta. La narrazione è sospesa tra il gusto della battuta e l’amarcord: lo sguardo critico è consapevole delle ingenuità proprie degli swords and sandals (spade e sandali, o come usava dire a Cinecittà, ‘sandaloni’), e contemporaneamente avverte il rimpianto per un modo di fare e vedere il cinema ormai scomparso. Il documentario mette in luce tutti gli stereotipi di quel tipo di film, presentando di volta in volta sequenze esplicative: gli eroi tutti muscoli e niente cervello, la lotta contro belve e mostri, l’erotismo delle protagoniste o delle odalische nostrane, le battaglie, le prove di forza… Non viene posta una rigida classificazione tra sottogeneri, in quanto i film storici avevano poche pretese di verosimiglianza, l’ambientazione grecoromana si atteneva blandamente ai fatti e ai costumi dell’antichità, i soggetti mitologici venivano reinterpretati con grande fantasia. Anche gli episodi tratti dai testi sacri risentivano di una lettura dei testi letterale, lontana dalle interpretazioni più astratte che oggi danno sacerdoti e rabbini.

Si sorride davanti alle scenografie di vistoso polistirolo pronte a sbriciolarsi sotto i colpi dell’eroe o dei suoi nemici, e nel contempo ci si ricorda della creatività degli artigiani che hanno dato vita a quei mondi inverosimili. Vedendo i culturisti impegnati in bizzarre prove di forza, torturati da improbabili macchinari, pronti a fare a pezzi coccodrilli di cartapesta e mostri di peluche, si trattengono a stento le risate. E intanto si medita sul ruolo del cinema, e sui criteri di giudizio spesso inadatti per valutare le opere create secondo un’estetica diversa da quella voluta dall’elite intellettuale. Sono riflessioni nate dalla rivoluzione culturale della fine degli anni Sessanta, suscitate dal diffondersi del cinema di genere e delle produzioni di ‘serie B’. Nel 1977 il dibattito era assai vivo e a distanza di tanti anni il tema resta attuale, soprattutto quando si parla di pellicole indipendenti, e di genere. Oggi la possibilità di realizzare un film è alla portata di molti cineasti, che possono esprimersi con un linguaggio lontano dagli stereotipi e sono condizionati dagli alti costi produttivi proprio come avveniva ai registi degli sgangherati peplum. Il polistirolo è diventato animazione digitale attuata con software economici, le avventure di Maciste e compagni si sono declinate nelle vicende d’ambientazione fantasy interpretate da comparse specializzate nel combattimento con le armi bianche. L’inevitabile confronto tra le opere indipendenti e quanto viene distribuito regolarmente nelle sale riaccende il dibattito, e tende a ridefinire i criteri estetici. Esistono ancora ovviamente pellicole poco riuscite, tuttavia la bruttezza può essere imputabile a pecche nella sceneggiatura, a un uso maldestro della macchina da presa oppure alle imperizie in fase di montaggio, alle aspettative eccessive create nella platea, ai troppi compromessi tra estro creativo ed esigenze commerciali. In questa ottica è ovvio poter rivalutare generi e opere altrimenti destinate all’unanime condanna. Ogni pellicola, per quanto appaia modesta, può così godere di una propria autorialità, rappresentare un’epoca o incarnare la sensibilità di un cineasta e dei suoi spettatori. Attraverso l’analisi del peplum Antonio Avati e Enrico Lucherini anticipano questo nuovo modo di guardare lo schermo.

Si sorride davanti alle scenografie di vistoso polistirolo pronte a sbriciolarsi sotto i colpi dell’eroe o dei suoi nemici, e nel contempo ci si ricorda della creatività degli artigiani che hanno dato vita a quei mondi inverosimili. Vedendo i culturisti impegnati in bizzarre prove di forza, torturati da improbabili macchinari, pronti a fare a pezzi coccodrilli di cartapesta e mostri di peluche, si trattengono a stento le risate. E intanto si medita sul ruolo del cinema, e sui criteri di giudizio spesso inadatti per valutare le opere create secondo un’estetica diversa da quella voluta dall’elite intellettuale. Sono riflessioni nate dalla rivoluzione culturale della fine degli anni Sessanta, suscitate dal diffondersi del cinema di genere e delle produzioni di ‘serie B’. Nel 1977 il dibattito era assai vivo e a distanza di tanti anni il tema resta attuale, soprattutto quando si parla di pellicole indipendenti, e di genere. Oggi la possibilità di realizzare un film è alla portata di molti cineasti, che possono esprimersi con un linguaggio lontano dagli stereotipi e sono condizionati dagli alti costi produttivi proprio come avveniva ai registi degli sgangherati peplum. Il polistirolo è diventato animazione digitale attuata con software economici, le avventure di Maciste e compagni si sono declinate nelle vicende d’ambientazione fantasy interpretate da comparse specializzate nel combattimento con le armi bianche. L’inevitabile confronto tra le opere indipendenti e quanto viene distribuito regolarmente nelle sale riaccende il dibattito, e tende a ridefinire i criteri estetici. Esistono ancora ovviamente pellicole poco riuscite, tuttavia la bruttezza può essere imputabile a pecche nella sceneggiatura, a un uso maldestro della macchina da presa oppure alle imperizie in fase di montaggio, alle aspettative eccessive create nella platea, ai troppi compromessi tra estro creativo ed esigenze commerciali. In questa ottica è ovvio poter rivalutare generi e opere altrimenti destinate all’unanime condanna. Ogni pellicola, per quanto appaia modesta, può così godere di una propria autorialità, rappresentare un’epoca o incarnare la sensibilità di un cineasta e dei suoi spettatori. Attraverso l’analisi del peplum Antonio Avati e Enrico Lucherini anticipano questo nuovo modo di guardare lo schermo.

Immergersi nella visione di un film mitologico è un po’ come ammirare un quadro naif: può colpire la fantasia e far sognare, può spiazzare perché ignora la prospettiva o volutamente manca del realismo a cui ci hanno abituato l’età moderna o la pittura dotta. I registi di Hollywood disponevano di mezzi faraonici e potevano cercare un compromesso tra la voglia di spettacolarità e la fedeltà ai fatti narrati dalla Bibbia, dai romanzi storici o dai resoconti. Nascevano così i veri kolossal, dal fascino basato su scenografie mozzafiato, intrecci amati dal pubblico, attori ammantati dall’aura del divismo, costumi appariscenti e centinaia di comparse.

Erano pellicole ingenue e prive di qualsiasi pretesa ricostruttiva, tuttavia la magnificenza delle scene, la fotografia in technicolor e la popolarità degli eventi inscenati incantavano il mondo. I peplum di Cinecittà invece erano nati dalla rielaborazione casereccia dei kolossal d’oltre oceano, rivisitati interpretando i desideri più reconditi degli spettatori dell’epoca. I colleghi italiani lavoravano nelle ristrettezze dell’Italia uscita dalle macerie della II Guerra Mondiale, e potevano sopperire alla povertà solamente con l’inventiva. C’era ben poco di colossale in quelle loro pellicole, se non l’abilità di farle sembrare kolossal grazie alla creatività e ad un pizzico di trasgressione. Ogni pretesa di verosimiglianza era inarrivabile, e forse sarebbe risultata poco gradita agli spettatori in cerca di evasione. Se il titolo del documentario cita Maciste, è proprio perché il genere ha raggiunto il suo apice proprio con quelle pellicole che si distaccano in pieno da leggende e romanzi preesistenti. Il personaggio di Maciste era stato inventato per il film Cabiria del 1914: quasi nessuno ricordava quello che effettivamente per l’epoca fu un vero kolossal, e il personaggio del gigante buono nato forse dalla fantasia di Gabriele D’Annunzio poteva tornare in nuove avventure. D’altra parte i film mitologici si rivolgevano ad una platea spesso analfabeta o poco istruita, che viveva le proiezioni come una sorta di rito collettivo da consumarsi nelle occasioni di festa e partecipava alla cerimonia accompagnando le gesta del forzuto di turno con commenti coloriti gridati nel buio della sala. Probabilmente Antonio Avati rimpiangeva la scomparsa di quel modo di fare e fruire il cinema. Il trionfo del peplum era la conferma del ruolo di ‘macchina dei sogni’ assunto dall’arte cinematografica nel momento in cui riesce a creare fenomeni di costume, a influenzare l’immaginario collettivo, a dare corpo ad un’estetica sua propria. Le avventure dei fortissimi eroi concretizzavano il trionfo della creatività e davano voce ad una forza espressiva lontana da intellettualismi eppure non così innocua o distaccata dalla realtà sociale: dopo la dittatura la gente aveva bisogno di eroi pronti a scagliarsi contro il tiranno, superuomini pronti a sacrificarsi per ristabilire la libertà dei popoli. Il tramonto del genere mitologico ha coinciso con la fine del boom economico e il conseguente spengersi delle utopie di una società in continua trasformazione. Verso la metà degli anni Sessanta non c’era più posto per il polistirolo e i muscoli, e per la fiducia in un domani sempre migliore dell’ieri. Il peplum appariva fuori moda e troppo ingenuo; presto molti locali di provincia avrebbero calato per l’ultima volta la serranda o si sarebbero trasformati in sale a luci rosse. Il sogno di cambiare il mondo di Maciste era finito, e negli anni di piombo l’emotività degli spettatori cercava risate facili negli spaghetti western o nelle commedie boccaccesche.

Kolossal – i magnifici Macisti sceglie di raccontare l’avventura dei film mitologici d’invenzione con un linguaggio ironico ed elegiaco, destinato ad essere apprezzato soprattutto dai cinefili. La stessa natura di film di montaggio attrae quanti sono interessati alla storia della Settima Arte, e può risultare assai meno avvincente per gli altri spettatori.

Le battute di Costanzo e gli spezzoni delle parodie di Totò (Totò e Cleopatra, Totò contro Maciste…) colpiscono le ovvie ingenuità e nello stesso tempo innescano i dubbi. Se gli autori avessero considerato il peplum come una pagina imbarazzante della storia del cinema nazionale, di certo avrebbero preferito tacere e far cadere le pellicole nell’oblio più completo. Hanno invece deciso di rinnovare l’interesse per il genere e ne hanno celebrato la natura di cinema popolare, con le sue origini umili e con la sua voglia di incarnare sogni e speranze delle masse.

Un ruolo, questo, troppo spesso messo in disparte oppure apertamente denigrato da una visione politicizzata del cinema, capace di considerare valide solamente opere introspettive o d’impegno civile. Avati e Lucherini hanno gettato i semi necessari per rivalutare qualsiasi pellicola nasca sotto la stella della passione e dell’entusiasmo, indipendentemente dal risultato finale o dal gradimento al botteghino. Rivedendo oggi i sandaloni, parrebbe ingiusto negare la loro carica di innovazione. Si tratta di uno dei pochi generi nati nel nostro Paese capaci di influenzare il cinema mondiale. C’era stata la breve stagione del Neorealismo; la commedia all’italiana, per quanto pregevole, si basava su modi di vivere tipici dell’Italia ed era difficilmente esportabile fuori dei confini nazionali. I grandi Maestri del cinema d’autore hanno sfruttato generi già stabiliti in altre nazioni per svilupparli con ben altra sensibilità artistica; i loro capolavori sono basati su una rielaborazione personale di soggetti affrontati con minore maturità artistica in altri Paesi. Il peplum invece è stato un linguaggio nuovo, creato dalla contaminazione di generi preesistenti, ed esportato con successo. Come l’horror realistico, il falso documentario o lo spaghetti western, è stato un fenomeno tutto nostrano, poi imitato altrove: forse quelle umili pellicole non meritavano tanto disprezzo, e la dimenticanza. Solo ricordandole è possibile rendere una dignità artistica a tutti i generi ‘minori’, e celebrare le doti creative che hanno reso celebre Cinecittà.

Il mondo è cambiato. Lo sento nell’acqua, lo sento nella terra, lo avverto nell’aria. Molto di ciò che era si è perduto, perché ora non vive nessuno che lo ricordi, scrisse Tolkien. Ma quella è un’altra storia. O forse no: il peplum in fondo è un antesignano del fantasy, e per chiunque ami il genere, offenderlo è un po’ come mancare di rispetto ai propri antenati.

Sandokan

Il 6 gennaio 1976, alle ore 20,30 su Rai 1 andò in onda la prima puntata dello sceneggiato Sandokan, una coproduzione allestita da Italia, Francia e Germania. Diretto da Sergio Sollima, il Sandokan televisivo è da considerarsi indubbiamente una pietra miliare della storia delle fiction. Per la prima volta un soggetto d’avventura appariva sui teleschermi, e si rivolgeva agli spettatori con un linguaggio moderno, vicino a quello del grande schermo.

Il soggetto è noto: nella Malesia ancora sottoposta al dominio coloniale della corona britannica, il nobile Sandokan combatte contro gli oppressori.

Lo sviluppo dell’intreccio segue abbastanza liberamente i romanzi di Emilio Salgari, traendone spunti e distaccandosi da una trasposizione letterale. Troviamo eventi diversi da quelli previsti dall’autore, ciononostante il tono narrativo vivace, traboccante di azione, esotismo, erotismo blando e ammiccato, è mantenuto intatto. Sopravvive il senso di meraviglia e di avventura da romanzo popolare, per quanto potesse essere “popolare” l’hobby della lettura agli inizi del secolo, con tanto analfabetismo diffuso in tutta l’Italia. Cosa c’entra allora Sandokan con il cinema di genere fantastico?

Le gesta del pirata sembrerebbero ‘solamente’ una romanzesca storia d’avventura esotica, con qualche accenno di sacerdoti della dea Kali e il misticismo degli Yogi. A mio personale avviso, c’è di più: Sandokan è l’eroe di un’ucronia creata da Emilio Salgari (1862–1911). Lo scrittore, senza mai aver viaggiato, diede vita ad un Oriente immaginifico, popolato di pirati temerari, di bellissime fanciulle, di crudeli tiranni. Basandosi sui resoconti degli esploratori, descrisse città perse nella giungla, combattimenti con armi esotiche, popoli dalle usanze bizzarre per gli Europei dell’epoca. I riferimenti ai fatti storicamente accertati sono labili, nonostante di tanto in tanto studiosi e appassionati tentino di localizzare Mompracem oppure di attribuire un’identità concreta ai personaggi. Siamo molto vicini a quanto Sprague De Camp proponeva per l’heroic fantasy: “si entra in un mondo dove tutti gli uomini sono forti, tutte le donne sono bellissime, la vita è sempre avventurosa, ogni problema ha una soluzione semplice, e nessuno parla mai delle imposte sul reddito, del disadattamento o delle assicurazioni sociali”. Il desiderio di una sana e consapevole evasione era avvertito dalla castigata società borghese di fine Ottocento, ed era lo stesso bisogno che qualche decennio più tardi avrebbe portato alla nascita di eroi quali Conan, Salomon Kane, Sonia la Rossa.

Sostituite ai nerboruti barbari un principe spodestato dall’aspetto esotico quanto basta a catturare le simpatie dei lettori, armatelo di scimitarra invece che di una spada forgiata con il potere del dio Crom, fatelo aggirare tra giungle tropicali e rovine di antiche città invece di esplorare sotterranei e torri stregate. I nemici saranno i colonialisti dotati di una tecnologia più avanzata, invece degli stregoni e dei re corrotti dal potere. Il gioco è fatto, avrete tra le mani Sandokan e il suo variopinto mondo d’invenzione. La verosimiglianza passa in secondo piano, né è un’esigenza avvertita dai lettori di fine Ottocento: con l’eccezione di marinai, avventurieri ed esploratori, in pochi lasciavano il paese d’origine per visitare altri continenti. Era difficile poter fare confronti tra realtà dei resoconti e dei dagherrotipi sbiaditi e la fantasia. Se un’eco del presente affiora nei romanzi di Salgari, è semmai la vicinanza dell’eroe letterario alla figura di Garibaldi così come ci è stata tramandata, e il parallelismo tra l’India coloniale e l’Italia preunitaria. Il resto è fantasia, e lo sceneggiato cattura il senso di meraviglia proprio delle pagine.

Gli episodi memorabili sono molti, dalla fuga dell’eroe che si fa credere morto, alla caccia alla tigre, alle nozze con Marianna. Le situazioni vengono attinte dai vari romanzi, in modo da condensare i momenti più indimenticabili dell’intero ciclo. La trama televisiva modifica, taglia o sviluppa le pagine per adattarle al ritmo dilatato di sei puntate di un’ora circa. Inventata è la morte dell’amata: nei romanzi Marianna è morta di malattia. Tra l’altro la sua fine viene raccontata ne I pirati della Malesia, avviene tra una puntata e l’altra, e la bella viene liquidata con due o tre righe di rimpianto per la gioia di quanti amano l’avventura con poche incursioni sentimentali.

Il ritmo narrativo, pur avvicinandosi al linguaggio cinematografico, lascia spazio a lunghe descrizioni delle usanze e dei luoghi. Oggi molte sequenze appaiono prolisse, tuttavia erano ben motivate negli anni Settanta: il turismo di massa stava muovendo i primi passi, poche persone potevano permettersi di visitare località esotiche e portare souvenir, i rari documentari spesso erano in bianco e nero. Le immagini a colori accesi delle foreste pluviali e dei mari cristallini incantavano la platea, e il regista scelse di sovrabbondare con il folclore, quasi si trattasse di un documentario. Come negli scritti di Salgari, si ammirano cibi, danze, mobili, abiti, armi ed accessori provenienti da qualsiasi parte dell’Oriente, che sia Indonesia, Cambogia, Vietnam, Tailandia o India poco importa. L’esotismo e la spettacolarità erano indispensabili per consentire un adattamento rispettoso delle atmosfere create dall’autore.

Il grosso pregio dello sceneggiato è che riesce a divertire lo spettatore, mantenendo con questi un tipo di rapporto analogo a quello che dovette avere la pagina di Salgari col suo lettore tipico: non un ragazzino o un adolescente, quanto il borghese salottiero o il cittadino istruito amante delle peripezie vissute sedendo in una comoda poltrona. Il senso di meraviglia suscitato dalle immagini e il desiderio di sognare avventure straordinarie sono gli indiscussi protagonisti dello sceneggiato.

L’introspezione si limita solo apparentemente a pochi tratti essenziali; la sceneggiatura infatti seleziona molti episodi, e la psicologia dei protagonisti ha modo di emergere dalle situazioni inscenate, come è giusto che sia in una vicenda d’avventura esotica.

E’ difficile non affezionarsi ai personaggi, grazie anche alla bravura degli interpreti. Di pellicole dedicate a Sandokan ce ne sono state tante, tuttavia Kabir Bedi, attore di origine Sikh, è stato il volto più celebre. In anticipo sulla moda dei cartoni animati giapponesi, la sua immagine è stata sfruttata per realizzare gadget rivolti soprattutto ai più piccoli. Comparvero magliette con la tigre della bandiera o con l’eroe in azione, le immagini del film finirono sulle copertine dei quaderni, la nota ditta di bambole Furga riprodusse i principali personaggi, le edicole furono invase dagli album delle figurine e per Carnevale il costume dell’eroe completo di scimitarra spopolò. La sigla realizzata dagli Oliver Onions è diventata un piccolo cult, riproposta in qualsiasi chiave, parodia inclusa. Quanto a Kabir Bedi, è stato vittima del ruolo e ha continuato per qualche anno a replicarlo in film e teleromanzi, per poi divenire un’acclamata stella di Bollywood e partecipare occasionalmente a film internazionali. Ancora più bravo e fortunato è stato Philippe Leroy; il suo Yanez rivaleggia e supera per simpatia lo stesso Sandokan. Il portoghese ha scelto di schierarsi dalla parte degli indigeni oppressi per libera scelta, per gusto dell’avventura, della sfida, dell’ideale, come il Corto Maltese dei fumetti di Hugo Pratt. Anche nella vita Leroy è stato avventuroso: appassionato di paracadutismo, ha continuato a lanciarsi anche in tarda età, ed è ancor oggi attivo nel mondo del cinema.

Adolfo Celi (il cattivo, cinico e a suo modo nobile James Brooke) ha avuto una carriera di tutto rispetto sullo schermo e a teatro. Il suo Brooke è un uomo figlio dei suoi tempi, costretto al ruolo di tiranno dalle convenzioni sociali, dall’essere nato nella Nazione allora più potente. Combatte Sandokan e i suoi tigrotti, si pone dilemmi sui suoi doveri di suddito della corona britannica. Fosse nato in Malesia, si sarebbe comportato proprio come il suo avversario.

I comprimari sono ovviamente meno approfonditi, a partire da Lady Marianna, interpretata da Carole André. Nel romanzo la Perla di Labuan ha uno spazio esiguo, offre l’occasione di inserire qualche descrizione velata di erotismo suggerito, ed è una sorta di ricompensa per l’eroe. Nello sceneggiato affianca Sandokan pagandone le conseguenze. Nel suo caso la sceneggiatura modifica pesantemente le pagine, introducendo la presenza della bella giovane in svariate occasioni, eppure resta sostanzialmente un gran bel premio partita, come la bella da salvare dei videogiochi degli anni Ottanta.

Né i militari britannici hanno rilievo, con Andrea Giordana impacciato nell’uniforme di Sir William Fitzgerald.

I copioni dei tigrotti sono affidati ad attori malesi; può darsi che in patria fossero volti famosi, o lo siano diventati in seguito al successo dello sceneggiato. Non tutti sono grandi attori, tuttavia l’insieme funziona.

Di certo il Sandokan televisivo fu realizzato con mezzi consistenti e gli sforzi di Sollima si vedono tutti. Occorsero ben quattro anni per il ciak finale. I set furono allestiti in svariate località dello Sri Lanka e della Malesia, luoghi incantevoli e relativamente a buon mercato. Spiagge coralline e foreste lussureggianti prendono il posto di sfondi dipinti e gigantografie sfocate, gli interni sono arredati con proprietà e nel caso di ambienti indigeni, si vedono mobili che farebbero la fortuna di un antiquario specializzato.

Trucco e costumi risentono della moda, e non è necessariamente un male, perché ogni pretesa di ricostruzione storica sarebbe una violenza perpetrata alla pagina. L’India di Salgari è una dimensione parallela in cui il tempo e lo spazio riflettono il nostro mondo, e ne sono lontani. Gli eventi narrati nei numerosi romanzi coprono molti anni, e non si hanno che rari accenni espliciti ai mutamenti della società. Come in una fiaba, il tempo si dilata e le avventure si sovrappongono. Ci sono contraddizioni e coincidenze inaspettate, il misticismo dei santoni e dei sacerdoti induisti ha i toni di una magia. Con una simile ambientazione, la rivisitazione fantasiosa non soltanto è accettabile, è doverosa. Ovviamente appaga l’occhio del telespettatore abituato ad allestimenti modestissimi, ed è anche a suo modo filologica: si attiene allo spirito di Salgari, sospeso tra sogno e realtà.

Emblematica è la celeberrima caccia alla tigre della terza puntata. Sandokan affronta e uccide al volo la belva in una superba prova di montaggio e di abile uso dei mass media. Il colpo decisivo avviene tra il visto e l’immaginato. Il fatidico momento del salto è mascherato, tagliato, montato con maestria: quasi che l’evento non sia in realtà avvenuto, neppure nella finzione scenica. Viene da ipotizzare che ci stato qualche errore scoperto in extremis e corretto nel modo più intelligente possibile per l’epoca, cioè eliminando l’eventuale metraggio sbagliato e non mostrando più l’evento nella sua interezza, né nei servizi del tg, né nelle figurine, né nelle videocassette oggi edite. Ma tanto basta, la scena si è impressa nella memoria, per quel bizzarro gioco di inganni percettivi che ci permettono di ricordare più di quanto si è davvero visto, o di percepire particolari diversi da quelli veramente presenti, e magari interpretare quanto abbiamo creduto di vedere in chissà quale altra maniera. La tigre è presente ed assente nello stesso istante in cui viene visualizzata: c’è un prima, c’è un dopo, manca il presente. Nel momento in cui ci illudiamo di aver in pugno la realtà, ecco che questa ci sfugge dalle mani e dallo sguardo.

I sequel tv, ”La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa” lasciano intatto il mistero, e forse è meglio così.

Lo sceneggiato vive di fantasie condivise, ed ancora oggi mantiene quella forza evocativa che faceva sì che ogni volta che aprivi l’armadio controllavi se dentro non vi si fosse nascosto un sicario thug.